利己的な遺伝因子の挙動を探る

「利己的な遺伝子」は、Richard Dawkinsが1976年に出版した本のタイトルである。この言葉は今では一般にも広く使われているが、あたかもすべての遺伝子がそうであるかのような文脈で語られることが多い。一方、科学論文では害を及ぼして広がっていく少数の遺伝子という意味でともすると使われる。しかし本来の「利己的な遺伝子」の意味は、宿主に害を及ぼすか否かとは無関係に、細胞や生物のシステムの隙をついてその存在比率を高めていくものを指す。現在では、遺伝子のみならずミトコンドリアや染色体などにも利己的な挙動を示すものがあることが知られる。また、利己的な遺伝因子の代表ともいえる転移因子にも、宿主に対して寄生的な挙動を示すだけでなく、共生的な関係を結んでいるものも存在する。

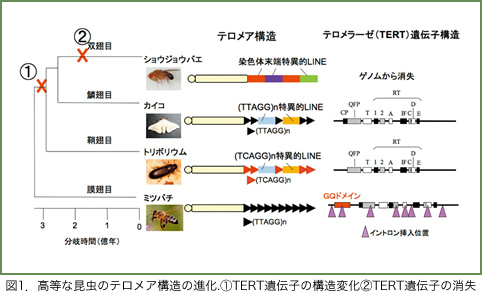

例えば、テロメラーゼは真核細胞の染色体の両末端(テロメア)に反復配列を付加する逆転写酵素の一種であるが、分子系統学的な解析からは転移因子の中のレトロトランスポゾン(LINE)から派生したと推測されている。テロメラーゼは酵素中に含まれるRNAの一部を染色体末端で逆転写して増やすが、宿主はDNA複製時のテロメアの短縮をそれによって補っている。このような関係は真核細胞全般に遍く見られるが、高等な昆虫では異なる状況が生じている。ショウジョウバエにはテロメラーゼ(TERT)遺伝子そのものが存在せず、世代を超えて染色体が短縮していくが、特殊なLINEがある一定の頻度で染色体末端に転移して事なきを得ている。一方、カイコ(鱗翅目)やトリボリウム(甲虫目)では、テロメラーゼ遺伝子の構造・発現変化により酵素活性自体が低下しており、十分な長さのテロメアが維持できないと予想される。このような昆虫では、テロメア反復配列のみを標的としたLINEが転移することにより、テロメアが維持されていると考えられる。ほとんどのLINEはゲノムにランダムに転移して内在性の遺伝子を破壊する可能性があるが、LINEの一部にはこのように特定の反復配列のみを標的にして宿主との共存を図りながら生き延びているものがいる。標的特異的LINEはどのようにして広大なゲノム領域から正確な位置を割り出して転移できるのだろう。また、高等な昆虫のテロメアの特殊な状況はどのように生じたのだろう。高等な昆虫のテロメアに居つくテロメラーゼとLINEという2種類の利己的な遺伝因子を中心に、その進化的変遷と標的特異的なLINEの転移機構について概説する。

| 13:10- 13:40- 14:10- 14:40- | 15:20- 15:50- 16:20- 16:50- |

- 藤原 晴彦

- 新領域創成科学研究科

略歴

1981年 :

東京大学理学部生物化学科卒業

1986年 :

東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻博士課程修了(理学博士)

同年 :

国立予防衛生研究所(現感染症研究所)研究員、東京大学理学部生物学科動物学教室講師などを経て、

2004年 :

東京大学大学院新領域創成科学研究科教授

参考資料

1. Mitchell, M et al. (2010) Structural basis for telomerase catalytic subunit TERT binding to RNA template and telomeric DNA. Nat. Struct. Mol. Biol., 17, 513-518.

2.Fujiwara, H. et al. (2005) Telomere-specific non-LTR retrotransposons and telomere maintenance in the silkworm, Bombyx mori・Chromosome Res., 13, 455-467.

3. Takahashi, H. and Fujiwara, H. (2002) Transplantation of target site specificity by swapping endonuclease domains of two LINEs. EMBO. J. 21, 408-417.

4. せめぎあう遺伝子-利己的な遺伝因子の生物学(Austin Burt & Robert Trivers著、藤原晴彦(監訳)、遠藤圭子(訳)(2010)) 共立出版.