生物学的比較の基礎としての系統枠

地球上には実にさまざまな生物がいる。これらの多様な生命体はいずれも、共通の原理で成り立っている。すなわち、核酸に格納された遺伝情報をもとにたんぱく質をつくって生命を維持している。この共通原理はきわめてシンプルであるばかりでなく、そこで用いられる遺伝の言葉(遺伝暗号)がバクテリアからヒトまで完全に共通である。生命のこうした均一性は、現生の生物はひとつの共通祖先に由来するもの(子孫)であると考えると、容易に理解できる。こうした生命の共通原理の解明は、20世紀後半から21世紀にかけて飛躍的に進展した。

しかし、まだよく分かっていないことがある。それは、これほどの原理的共通性・均一性があるにも関わらず、著しい生物多様性はどのようにして生じてきたのかという点である。遺伝情報のどことどこがどのように変わって、個々の生物の特徴がもたらされているのかを解明することは、生命界を理解する上でも、またさまざまな応用を考える上でもたいへん重要である。

この問題に取り組むために必要なのは進化学的比較である。単なる比較ではなく、生物間の系統枠に基づく比較であることが不可欠である。進化推定は、系統枠抜きには不可能だということである。このことは意外と意識されてこなかった。それは、実データに基づく信頼度の高い系統枠の入手ということが、最近までほとんど無理な要請であったことによる。しかし、20世紀末からDNAの解析が容易になり、分子系統解析という形で系統関係の推定が急速に進み始めた。この結果、21世紀になってようやく本格的な進化研究ができるようになったのである。

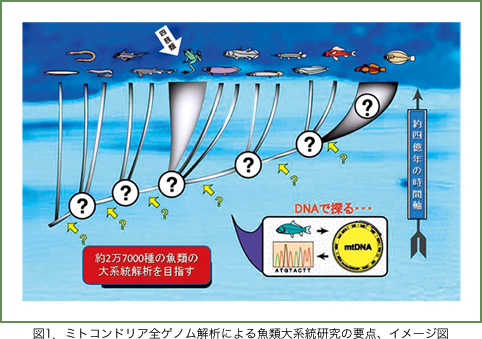

ここでは、私たちが進めてきた魚類の系統と進化の研究を例に、進化理解を目指した「生物学的比較の基礎としての系統枠」の構築と活用の実際を紹介する。私たちは、多くの魚種のミトコンドリア全ゲノムの塩基配列分析を通じて、魚類全体の包括的な系統的枠組みを究明してきた。また、個別グループについても新たな系統像を提供することに努めてきた。別の3つの科に分類されていたものが、同じグループの雌、雄、幼生であった、などという面白い発見もあった。信頼できる系統枠に立脚すると、進化時間を推定することや遺伝子(やその他の形質)の祖先状態を推定することも可能で、そうした面での進化研究も深まった。このところDNA塩基配列分析はますます高速化している。 これを基礎に、各生物群、さらには全生物の系統枠構築はさらに飛躍的に進展するであろう。その結果、進化研究はこれからいよいよ佳境に入るものと思われる。

| 13:10- 13:40- 14:10- 14:40- | 15:20- 15:50- 16:20- 16:50- |

- 西田 睦

- 大気海洋研究所

略歴

1972年 :

京都大学農学部卒業

1977年 :

京都大学大学院農学研究科博士課程単位取得退学

1980年 :

琉球大学理学部助手

1991年 :

カリフォルニア大学バークレー校客員研究員

1993年 :

福井県立大学生物資源学部助教授。教授を経て、

1999年 :

東京大学海洋研究所教授

2007年 :

東京大学海洋研究所所長

2010年 :

東京大学大気海洋研究所所長(~2011.3)

参考資料

1. Nature, 389:803-804 (1997).

2. Mol. Phylogen. Evol., 26:121-138(2003).

3. BMC Evol. Biol., 7:204 (2007).

4. Mol. Phylogen. Evol., 44:53-62(2007).

5. BMC Evol. Biol., 8:215 (2008).

6. Mol. Biol. Evol., 26:623-629(2009).

7. BMC Evol. Biol., 9:127 (2009).

8. Biol. Lett., 5:235-239 (2009).

9. BMC Genomics, 11:479 (2010).

10.PLoS ONE, 6:e17410 (2011).

11.その他、以下参照:

http://darwin.aori.u-tokyo.ac.jp/Nishidalab/publication/